新北市新莊高中|《老狐狸》|影像教育合作基地

新北市新莊高中|《老狐狸》|影像教育合作基地

映後講者:蕭雅全(本片導演)

「《老狐狸》是一部講述『選擇』的電影」蕭雅全導演是這樣說的。

導演進一步說道:「當孩子問了關於社會公平正義的問題時,我沒辦法一概而論地回答他,因為社會上的問題有很多樣態,所以我想用一部電影來回應他,這是我創作這部電影的起點。」

《老狐狸》上映於2023年11月,本片在金馬60入圍七項、獲獎四項成為超級大贏家,更在2025年4月勇奪香港金像獎「最佳亞洲華語電影」。故事發生在1989年,小男孩廖界與父親廖泰來相依為命,泰來是一位殷實工作的餐廳經理,並堅信「利他」的價值觀;而1989年是臺灣戒嚴後經濟起飛的起點,廖界父子因這快速變化的社會,原本的生活逐漸變調,彼此共同的夢想也迎來考驗。在這樣的背景下,廖界遇見了人稱「老狐狸」的房東,老狐狸的出現讓他在父親之外,發現一個截然不同的「榜樣」,他也像是一面「鏡子」,映照出社會的冷酷與不平等,於是廖界開始重新思考承接至父親的價值觀,在「利他」與「利己」的衝擊中搖擺。

蕭雅全導演親自出席本次的映後座談會,讓新北市新莊高中的同學感到很興奮,因為「能與創作者本人親自對談,獲得第一手的資訊,是很難得的機會!」

同學們在問答時,提出了很多關於電影製作的問題;導演告訴大家所有鏡頭「拍得到的」或「拍不到的」,諸如家俱、裝潢等設施都是重新建構,細緻到連地板要找到1989年最流行的木頭花紋,另外像老狐狸的座車、街景中的鐵門及門牌樣式,也都是與當時相符的,為得就是要讓觀眾對於故事的帶入感有所提升,也才更能體會當時時空下的社會發展。

而關於「廖界」的取名,是有意義地要讓這角色「站在兩個不同價值觀的界線」,凸顯出導演認為「同理心是一種跨界理解對方的意願」。他認為我們每個人都有自己的界限或範疇,但「你能不能跨那條界線去理解別人」,這是一個「選擇」。導演很想讚美這種態度,因此將主角命名為「廖界」。

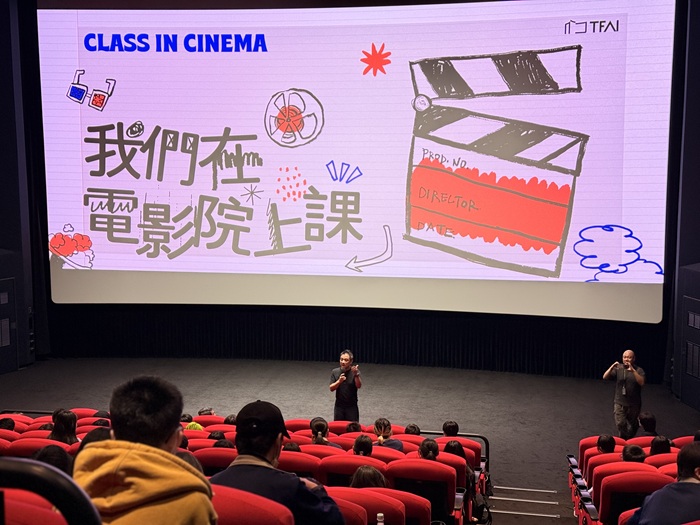

另外,同學們也提了關於「鏡頭語言」的問題,例如:「廖家外蜿蜒的斜坡往上,是不是有特別的寓意?」或「只喝冰開水是什麼樣的人生哲學?」這些問題也凸顯了,在影廳中觀影是可以讓畫面所要「講的話」,被看得更透徹。也是國家電影及視聽文化中心舉辦「我們在電影院上課」,所要傳達給學生們的理念與想法,讓大家知道在家中用電視看串流平台的電影,與在專業影廳中的不同,也間接成為影像教育中的「非正式課程」。

新北市新莊高中自2024年起,成為國家影視聽中心的影像教育合作基地,本次活動為專案的合作項目之一。

圖、文/劉身威

典藏電影教育活動聯繫:hornerliu@tfai.org.tw