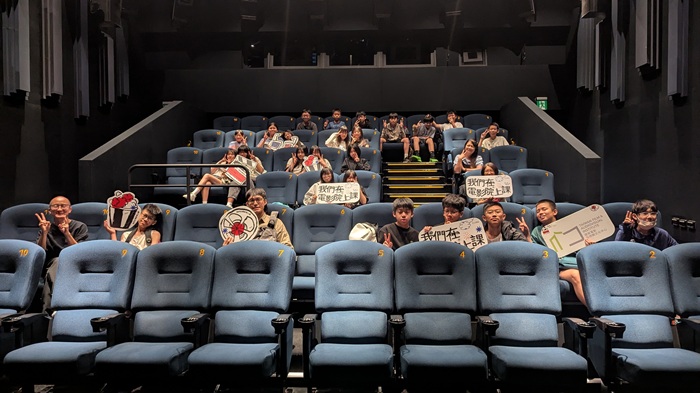

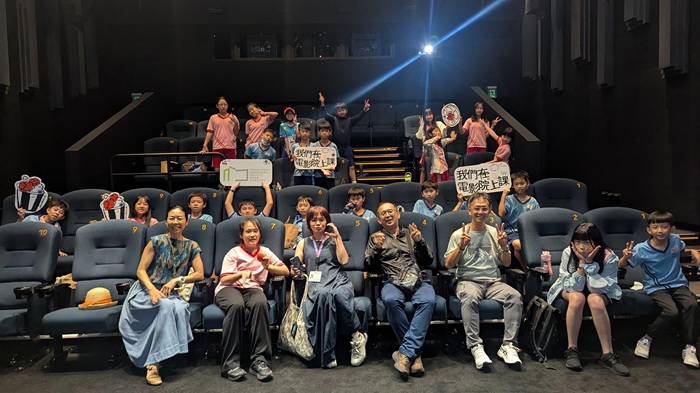

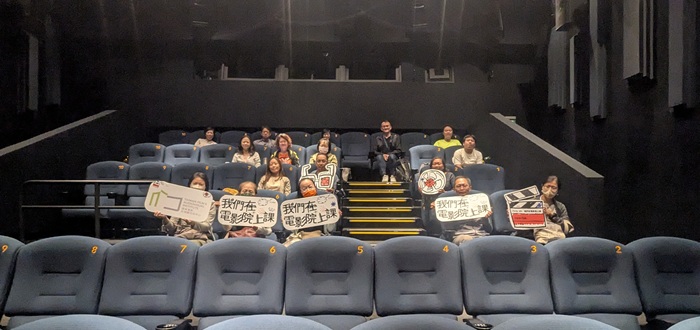

高中歷史學科中心教師|《稻草人》修復台語配音版|典藏電影教育活動

高中歷史學科中心教師|《稻草人》修復台語配音版|典藏電影教育活動

映後講師:楊元鈴(製片、編劇、影評人、影展策展人)

為呼應來訪的高中歷史學科中心,本場選片為王童導演台灣近代三部曲中,於1987年上映的電影《稻草人》(另兩部為1989《香蕉天堂》及1992《無言的山丘》),本次是使用修復後的台語配音版本。

來訪的教師們首先了解了國家電影及視聽文化中心可應用於教學的資源,並在下午觀影後參加由講師楊元鈴老師主講的映後座談。

以小人物故事為核心

本片描繪二戰末期的台灣農村景象,主角為佃農兩兄弟(闊嘴及阿發),因戰時生活困苦,又常常要躲避美軍的轟炸,所以每天都為隔天的生計而煩惱,有一天在田中掉落一枚未被引爆的炸彈,在他們的生活中激起浪花;雖然故事埋在一個「苦難的時代」,王童導演卻用一種近乎「苦中作樂」的喜劇方式,來呈現小人物如何求生存並適應環境,以荒謬與諷刺突顯升斗小民的心聲與大時代脈絡之間的矛盾與戲劇性。

講師楊元鈴說明:王童導演的電影不著重於描繪宏大的歷史事件或政權轉移,而更重視「人如何在歷史中活著」。這種底層人物「苦中作樂」的態度及在荒謬中求生存的意念,展現如何在環境苦難中適應的狀態,是其創作的特點,因此能用一種更輕易、更人性的角度,透過這些人物的經歷,引領觀眾進入那個時代與故事,其中常見「鬧劇與感傷交雜」的感受,讓觀眾在笑聲中感到悲傷,悲慘時覺得好笑、笑著笑著又含淚,這種悲喜交織的情緒,而其作品往往又不似侯孝賢或楊德昌導演的作品那般沉重。

寫實主義與本土化呈現

王童導演本身在眷村長大,父親是將軍,這種身份背景使他對於「外省來台的第二代」族群有深刻的探討與呈現;他的作品,如《紅柿子》(部分改編自他個人的自傳與記憶,其中的老奶奶就是他祖母的寫照)和《風中家族》,都從他自己的身份出發,帶出文化認同以及台灣多重族裔的議題。

台灣新電影與台灣鄉土文學運動有著深厚的連動,鄉土文學論戰後,促使更多人主張撰寫台灣本地的故事與人物,而非懷念從未踏足的中國大陸故鄉,這種對台灣在地故事和人物的關懷,在1970年代的文學創作上帶來了巨大的變革,這股文化氛圍從文學開始,延伸到小劇場運動,因此在1980年代初台灣新電影的寫實主義下,文學與電影共同產生了連結台灣社會文化的本土思考與創作。

台灣新電影

當時在拍攝技術上,台灣新電影的特色便是打破棚內拍攝的限制,回到真實的場景進行拍攝,力求還原寫實的本質,這也讓電影更具時空感,例如《稻草人》便是在東北角及宜蘭實地取景;歷史學科中心的老師也分享,本片保留當時東北角碩果僅存的石頭屋聚落的影像,在人物的裝扮也很貼合二戰尾聲的台灣人民,這正好可與另一部同樣也在石頭屋聚落拍攝,1972年司馬鋒執導的電影《仇氏雙雄》相互對照,可看出王童導演對美術及視覺呈現非常講究,能利用細節將觀眾拉入當時的時空。

台灣新電影時期,開始能更直接地批判社會與政治議題,例如《香蕉天堂》直接批判了國民政府內部的一些混亂,反映了戒嚴解除後電影創作的自由度提升,不再僅限於歌頌黨國英雄的宣傳片。在語言上,台灣新電影也追求真實性,例如《稻草人》的台語版(雖然最初是台灣國語配音,但保留了演員特意的口音),以及後來的修復版回歸台語配音,都努力讓角色講出符合其身份和血統的語言,這對於表現文化認同至關重要。

台灣新電影與鄉土文學如同社會文化鬆綁進程中的兩股重要力量,相互激盪、互為文本,共同為台灣80年代、90年代解嚴前後的政治動盪與文化突破留下了深刻而真實的影像與文字紀錄。

圖、文/劉身威

典藏電影教育活動聯繫:hornerliu@tfai.org.tw