新北市昌平國小|《32公里~六十年》《蘋果的滋味》|典藏電影教育活動

新北市昌平國小|《32公里~六十年》《蘋果的滋味》|典藏電影教育活動

映後講者:顏維萱(影像文字工作者)

電影是時間的容器

「燈一暗,電影就開始。」

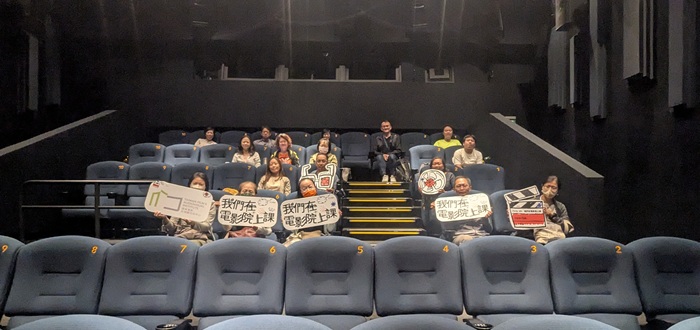

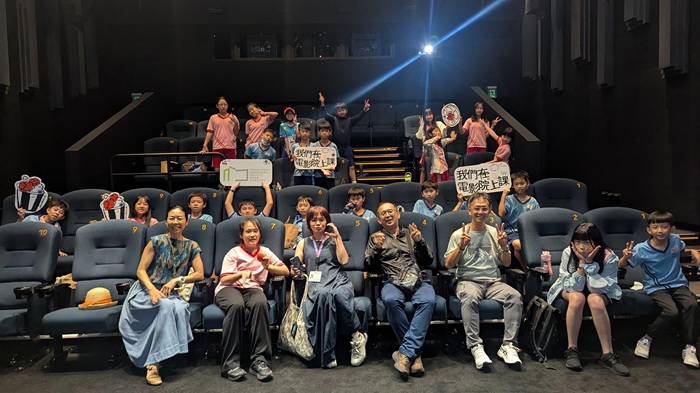

來自昌平國小的同學們坐在國家電影及視聽文化中心小影格內的座椅上,眼睛亮得比銀幕還專注。在期末考後的這天,教室不在學校而在電影院。黑與亮之間,講師顏維萱與一群十歲的孩子,用一場電影和一顆蘋果,打開了一趟回望與想像的旅程。

本次共上映兩部短片,先放映時光臺灣系列紀錄片《32公里~六十年》,講述宜蘭泰雅原住民部落被迫搬遷,相隔一個世代後,由陳潔瑤導演發起,讓耆老們憑記憶帶領年輕一代的Atayal重返部落。

第二部為兒子的大玩偶第三段《蘋果的滋味》,這部改編自黃春明的短篇小說,故事利用喜劇用以諷刺當時的臺美關係改變下的社會氛圍。

一顆蘋果穿越四十年

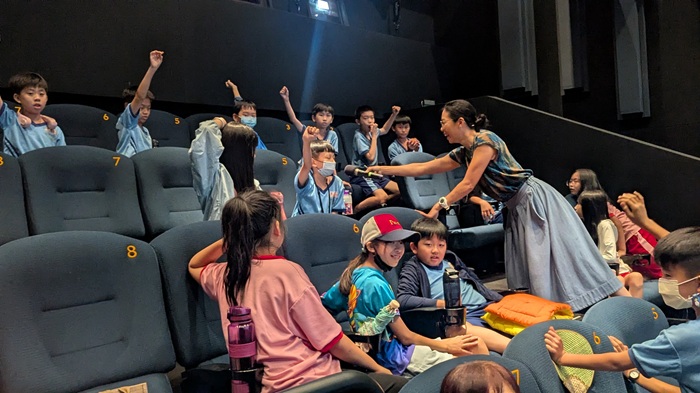

看完電影後,講師顏維萱拿出一顆蘋果問道:「大家還記得電影裡說,這顆在可以換多少米嗎?」

「四斤!」同學們異口同聲地回答, 講師進一步分析四斤的米等於是一般六口家庭兩餐的飯量,對應到電影中主角的家庭並不是那麼富裕,以此凸顯出一顆蘋果對主角而言是非常高價的水果,現在可能只能換到兩斤的米,也讓同學們瞭解電影描寫的生活,與現在在經濟上的落差,呼應了她為本次講座所訂下的主題「重看《蘋果的滋味》,透過電影認識台灣土地上的人及過去與現在」。

看典藏電影成為方法,而不是媒介

這不是一堂普通的課,也不只是看完電影就寫寫心得而已,講師除介紹電影中的內容外,同時也藉著大家都在電影院這個空間中,介紹了觀影的注意事項;同學們最好奇的,就是電影如何被播放出來的?講師告訴大家是因為影廳後有一個放映室,裡面有辛苦的工作人員正在為大家服務,所以也要大家回頭,向藏在那一道光(放映機的投射光)背後的工作人員揮揮手,表達感謝之意。

這是一堂從銀幕走進生活的課,一顆蘋果、一段舊時代的故事,悄悄在孩子們的心裡,種下了一點「想知道」的種子。大銀幕不只能娛樂也能教育,典藏電影修復好後除了拿來看的,更可拿來用。也許多年後,這些同學早已忘了今日看的電影片名,卻會記得那一顆被傳遞的蘋果,還有銀幕下那位拿著麥克風、講故事的老師,教他們用影像理解世界,也慢慢學會,怎麼用故事說出自己。

備註:老師的蘋果最後送給回答踴躍、對本片具獨到見解的同學,本次活動沒有任何蘋果被浪費。

圖、文/劉身威

典藏電影教育活動聯繫:hornerliu@tfai.org.tw